下記の記事は2018年3月13日に「ITmedia PC USER」(ITmedia)に掲載されたものです。

エプソンダイレクト探訪記――

パソコンの信頼性を支える試験施設の秘密

エプソンダイレクトのPCはなぜ高品質なのか。長野県塩尻市にある多数の試験施設を見学し、その秘密に迫る。

プリンタから産業用ロボットまで、グローバルで活躍するエプソングループの施設が長野に集結

エプソンダイレクトの「Endeavor」シリーズは、4億通り以上のBTO(Build To Order)を実現しながら、短納期と高信頼性も兼ね備えるという難しいテーマを自らに課している。さらに、信頼性の裏付けとして、中1日で修理する「1日修理」、最長6年という長期の定額保守メニューも用意する。

前回の取材で明らかになったように、このようなことができる背景には「BTOを想定したオリジナル設計」「生産とプログラムの連携による生産体制の整備」「開発段階からの徹底した品質管理」といった秘密があった。

自社製品の品質に対する絶対の信頼が裏付けとなっているわけだが、この信頼はどのようにして生まれているのか、今回は「開発段階での品質管理」にフォーカスし、部品の評価、製品の検査を行う施設の現場を取材した。

長野県塩尻市の雄大な自然の中にある事業所。広大な敷地に複数の建物があり、無響室、電波暗室など、多数の試験施設を有する

エプソンダイレクトは、その名称通りセイコーエプソンを中心としたエプソングループの一員だ。同社を含めたグループ会社は、世界で86社(国内16社、海外70社)にも上り、家庭向けからオフィス、産業用まで広範囲に渡るプリンタ事業の他、プロジェクター、ウェアラブルデバイス、時計、産業用ロボットなど、幅広い事業を世界規模で展開し、売上収益は1兆円(連結、2017年3月期)を超える。

高度な信頼性を求められる産業用を含めた広範な電子機器、精密機器の開発を行っていることから、製品や部品を評価、検査するための高度な設備をグループ内で所有しており、セイコーエプソンの本社がある長野県の事業所内に設置している。

エプソンダイレクトのPCは開発段階でそうした数々の設備を使って評価を行うという。今回はその1つ、長野県塩尻市にあるセイコーエプソン広丘事業所の設備を見学した。

製品の動作音を測定する「半無響室」

広丘事業所にある「半無響室」は、動作音の測定に使われる施設だ。室内の底面(床面)以外の5つの壁面全てに吸音材を張り巡らして、壁からの反射音がない環境を作り出し、機器の動作音を測定する施設である。

吸音材が五面に張り巡らされた「半無響室」。

オフィス製品の動作音を測定し、国際的に定められた性能を満たすための環境だ

広丘事業所にあるこの「半無響室」は、竣工当時(1987年)開発・設計を目的とした「無響室」だった。「無響室」は、床面を含めたすべての面に吸音材が張られ、全方向に放射される音を測定できるため、開発・設計用途として優れている。

しかし、時代の流れとともにオフィス機器の動作音測定に関する国際規格(ISO7779)が整備され、「半無響室」における測定の要求が高まった。そのため2013年度に改修工事を行い、床面のみ音が反射する「半無響室」となった。

吸音材としては、楔(くさび)形の「グラスウール」が使われている。音が反射しないため、室内に入っただけで、少しばかり重苦しいような独特な感覚がする。手をたたくと、音が広がらないことがはっきりと分かるほど。マイクスタンドが4基あり、4方向から測定していた。

グラスウールは傾斜がついた独特の形状。

このような形状にすることで、到達した音波が拡散され減衰していく

エプソンダイレクトのWebサイトで確認できるスペックには動作音が記載されているが、これはここで測定されたものだ。実際の測定時には半無響室は無人の状態となり、別室でモニターしながら測定を行う。スペックに記載される動作音は、ユーザーの使用状況を考慮した正面からの音圧だが、4方向全てのデータを周波数帯別に取得している。

4本のマイクで、4方向からの動作音を測定する

実はこのマイクは非常に高価。1本数十万円もする

ファン可変時の音圧変化など「使う人の感覚」も大事に

動作音の基準は、モデルの位置付けによっても異なるが、先代モデルと同等かそれ以下が基本。単に音圧の数字が下回れば良いというものではなく、不快なうねり音がないか、放熱ファンの回転速度の変化がうるさくないかといったところまでチェックする。

動作音は、放熱設計と密接な関係があり、小さくて高性能なモデルほど「十分な放熱性能を確保しつつ動作音を抑える」ことの難度が上がる。新規に開発されたモデルでは、動作音測定と放熱試験とを何往復もすることがあったという。

さらに、通常の動作時のみならず、負荷の掛け方を変えたり、光学ドライブを利用したり、オプションを付けたりした場合など、公表はしないものの、さまざまなデータを取得し、製品開発へ生かしている。

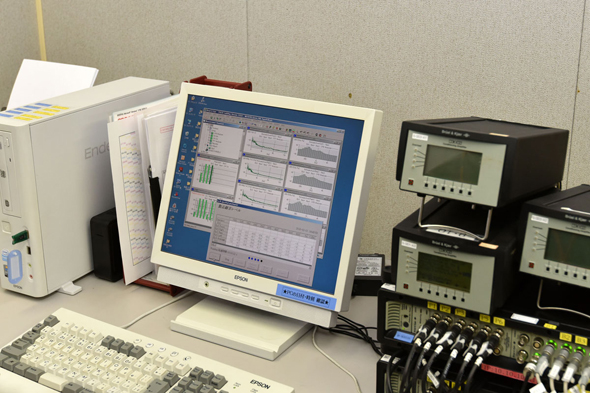

測定データは別室で解析できる。測定手順などのコミュニケーションに使われる音声チャンネルもある

4方向から周波数帯域別のデータが取得できる

電磁波ノイズを測定する電波暗室

広丘事業所では、電磁波ノイズを測定する「電波暗室(10m暗室)」を見学することができた。

電磁波ノイズ(EMC)については、他の電子機器や人体に悪影響を及ぼさないよう基準が国際規格や各国規格で決まっており、それに合致しているかどうか検査し、原因を解析するための施設だ。

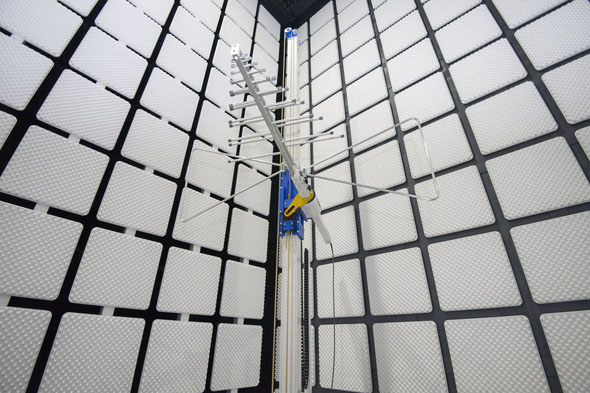

電波暗室の様子。測定には10mの距離が必要ということでとても広い

反対側からの室内の様子

一見すると、白いタイル状の化粧仕上げ材で囲われた部屋だが、その内側には電波吸収体として四角錐に成型した黒い素材が底部(床面)以外の5面に張り巡らされている。これにより、外部からの電磁波の影響を受けず、かつ外部に電磁波を漏らさず、さらに内部で電磁波が反射しない空間を作り出している。なお、この化粧仕上げ材は、電波吸収体の先端保護と、室内を明るくするための措置とのことだ。

この空間に、可動式の測定アンテナと測定物設置用のターンテーブルが設置されており、距離、高さ、向きを変えて測定できる。

電磁波測定アンテナ。上下移動、90度回転が可能

測定対象となるPCは、360度回転できるターンテーブルの上に設置

あらゆる方向から測定できる

計測状況をプロジェクターで壁に映している

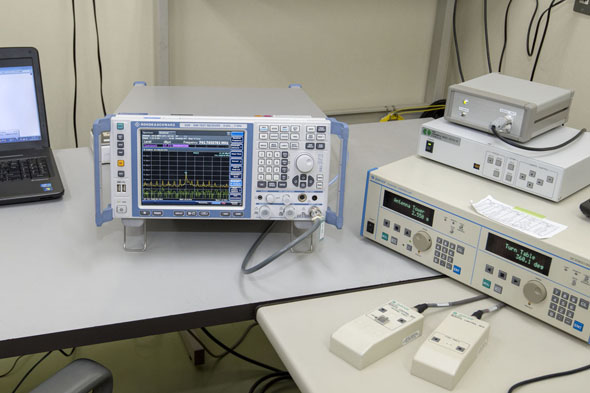

各種規制値を超える独自のエプソンダイレクト基準を設定

エプソンダイレクトは、電磁波ノイズに関しては、シビアな基準を定めている。電磁波ノイズの国際規格や各国規格で定められた規制値を下回るだけでなく、さらに3dB以上のマージンをとって合格とするという。

また、テスト条件に関しても、国際・国内規格では試験時のディスプレイは1つで良いとされているが、同社では全ての端子を接続する最も厳しい条件でテストを行う。

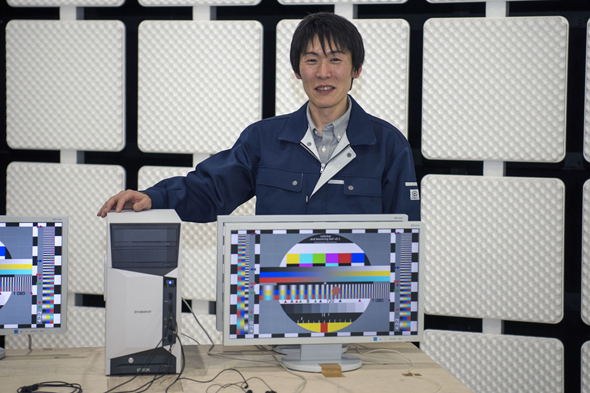

ディスプレイ出力端子含め、フロント、リアの端子は全て使用した最も厳しい状態でテストを実施

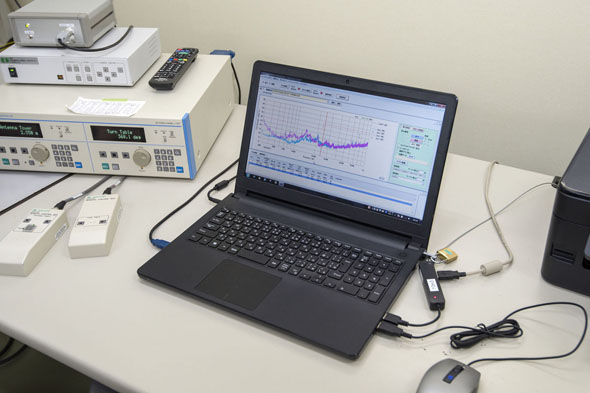

測定状況は別室でモニターし、解析を行う

今回の取材時には、実際に全ての端子を接続した環境でDVI出力時にノイズが上昇する事例を見せてもらった。こういうことがあった場合には、マザーボードの回路にコンデンサやフィルタなどのEMC対策部品を追加する、また、ケーブルにフェライトコアを追加するといったことが行われる。

エプソンダイレクトのPCに搭載されるマザーボードは、設計を詰める段階で電磁波ノイズの検査が何度も行われる。マザーボード上の実装部品などは部品調達の都合などでボード上の部品が変更される場合もあるが、たった1つでも実装部品を変更する場合には事前申告を義務付け、電磁波ノイズを含めた一連の評価を行って初めて変更を認めるというからそのこだわりは徹底している。

電磁波ノイズの国際規格・各国規格で定められた規制値を下回るだけでなく、

さらに3dB以上のマージンをとって合格とする厳しい自社基準を課している

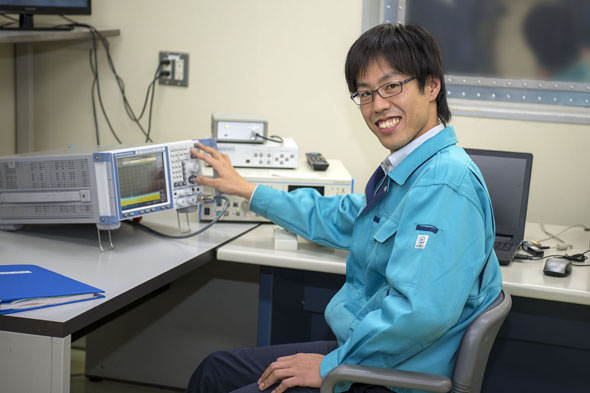

エプソンダイレクト独自の測定基準を説明する丸山智也氏

さぞコストも時間も掛かることだろうと推測するが、これまでのノウハウの蓄積から問題が出ることは減っており、また問題が出やすい部分もある程度分かっているためあらかじめ変更がしやすいよう幅を持たせた回路設計を導入しているという。

それでも、完全新規設計のモデルを開発する際などはトライアンドエラーの連続になる場合もあるが、絶対に妥協することはないという。

電波暗室の設備について解説してくれた竹内雅幸氏

村井事業所では製品寿命に関わる加速試験、恒温槽で実施

エプソンダイレクトの本社がある村井事業所には、PC製品の広範な試験設備がある。同社のPC製品は基本的に10~35℃の環境温度で保証されている(0~40℃など例外あり)ため、これを基準に実施される。

「温度上昇」試験では、35℃環境下での負荷状態において各部品(CPU、メモリ、マザーボード上の実装部品など)の温度がスペック内に収まるかを検査しつつ、CPUクーラーやケースファンの動作を調整する。

また、「高温・低温試験」では、高温低温それぞれ5℃のマージンをとった40℃および5℃の環境を恒温槽(こうおんそう)と呼ばれる内部の温度を一定に保つ設備で作り、起動、再起動、S3・S4試験、および24時間連続の負荷テストが行われる。

信頼性については、過酷な条件下で意図的に劣化を進める加速試験で5年運用後の劣化を検証する「ライフテスト」を行っている。これは長期保守の裏付けとなる。

このほか、村井事業所では、落雷など不測の事態により高電圧が印加された場合の安全性を検証する「絶縁耐圧・絶縁抵抗試験」、ACライン(コンセント)からのノイズ耐性を検証する「ACラインノイズ(EFT)試験」、人体に帯電した静電耐性の試験「静電ノイズ(ESD)試験」など、PCの故障につながりやすいトラブルに対しての耐性に配慮した試験も行っている。

恒温槽で高温、低温それぞれ保証範囲の温度から5℃のマージンを設けた環境を作り、

起動、再起動、スリープ・休止状態、24時間負荷テストなどを行う

落雷など不測の事態により高電圧が印加された場合の安全性を検証する「絶縁耐圧・絶縁抵抗試験」

35℃環境下でPCのCPUやメモリ、HDDなどがそれぞれの動作保証温度内に収まるよう

CPUクーラーやケースファンの動作設定を調整する「温度上昇試験」

徹底した品質管理に支えられた強みを持つエプソンダイレクトのPC

これまで見てきたように、エプソンダイレクトの製品は、入念な試験、評価を経て開発されている。しかも、あえて国際・国内の規格よりも厳しい基準を設定してマージンをとることで、非常に高い信頼性、耐久性、安全性を確保している。

こうした徹底した品質管理によって生産段階でのトラブルをゼロに近づけ、短納期を実現するとともに、ユーザーの運用段階での不具合発生率も可能な限り抑えている。それが、万一不具合が発生したときでも迅速な対応(1日修理)を可能にし、そしてサポートコストの低減(長期定額保守サービスのリーズナブルなプライスでの提供)にもつなげているというわけだ。

PCはビジネスの現場に欠かせない存在であり、トラブルによるダウンタイムは生産性低下に直結する。そのため、信頼性や耐久性はPC選びにとって最も重要な要素といっても過言ではない。

スペックのように目に見える指標がないだけに、このような開発姿勢、試験設備の裏付けは実に心強い。地道に積み重ねてきた実績によるブランド力と合わせて、エプソンダイレクト製品を積極的に選ぶ理由になるだろう。

関連リンク

- ※記載されている情報は2018年3月13日時点のものです。予告無しに生産、販売を終了する場合や価格、仕様、その他の情報が変更になる場合があります。また、本サイト上で使用している画像はイメージです。実際のデザイン、外観、色味など異なる場合があります。

- ※特に記載がない限り、本サイトの表示価格は、消費税抜きの価格(税抜価格)になっております。

- ※本サイトのディスプレイ内の画像はすべてハメコミ合成です。

- ※引用した会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。